如何有效学习

我们都得承认,在成年以后,要再度学习新技能,相对负担是很大的。

一方面是「学习新技能」需要时间,成年以后有大段空闲的时间变得非常的少。难以专注精进。

一方面是我们对于「学习」这个字,带有不良的印象。自幼对于「学习」的印象,往往是坐在教室几个礼拜,忍受课程内容,缓慢的进步。如果真要这样才能学好,那么真要准备大把时间去被「浪费」。

很可惜的是,我们身为成人,没有这样的奢侈。

学习效果不佳,背后的原因

许多人在长大之后,对学习感到恐惧,或者是学习效率不佳。归根究底,我认为是在求学过程当中,我们的学习目标与学习过程以及养成的学习习惯,就出现了很大的问题。

我们所受的现代教育,其实是「工业化教育」。

工业化的教育生产开始于20世纪五十年代初期。当时科技迅速进步,大量的工厂如雨后春笋般成立,工厂需要一定水平的操作员。为了有效养成这一类水平的工人。于是学校教育产生了变形。学生被当作变成像工业化成品一样的生产。

这样教育的特色,就是齐头式的标准。而且以学业上的成绩去评断一个人的成就。

1. 工业化教育产生出无效的教育产品

尤其在亚洲式的工业教育,还更变本加厉的加上了填鸭式教育。

所以学生在这样的教育下是很惨的:

- 上课上著自己不知道有什么用的知识

- 上课的重点在于通过考试

- 考试的重点在于大量背诵,以及熟练习题的解答

- 没有拿到高分,就被贴上标签是「不合格的人」

- 许多上学时拼死拼活的知识,在离开当前考试场景之后,三个月就忘的什么都不剩。白白浪费力气。

但事实上,这样的学习方式与效果,对我们如今的职涯是有效的吗?

当然,没有效。

在现在的这个时代,许多公司行业都是过去二三十年,不曾出现的新型态公司。

而一般公司里会处理的状况,是动态多变的,没有标准答案。而且公司内的实做成果,需要有判断组合分析问题,以及针对问题给出确切解法的能力。

所以这么辛苦以及这么费时的工业教育其实是无效教育。

许多人当年在念书时,总被每一阶的老师哄著,长大你就知道读这些有什么用了。但是当我们长大了之后,这些知识的确没有什么用。

更糟糕的是,也许小时候学的一些片面知识,对我们长大的确是有用途,但以经济效益来看,我们当初实际上不需要付出那么大的代价来取得。

我们真正需要从小养成的能力是:

- 正确解析问题的根源

- 试图找到相关的资源

- 组合创造出有效解法

而这是现在的工业教育,所无法带给我们的。

在许多变形的工业教育中,实验课总是被草草带过。课堂上充满著「非常要求标准答案的考卷」,需缺乏需要组织能力的「自由报告」锻炼的机会。

2. 错误的知识传授方式

在学校学习的方式,有 90% 以上都是讲述法。

美国学者艾德格‧戴尔(Edgar Dale)提出了「学习金字塔」(Cone of Learning)的理论:

在初次学习两个星期后,透过阅读学习能够记住内容的10%;透过听讲学习能够记住内容的20%;透过图片学习能够记住内容的30%;透过影像、展览、示范、现场观摩来学习能够记住50%;参与讨论、提问、发言来学习能够记住70%;做报告、教学、模拟体验、实际操作能够记住90%。

老师在台上讲的口沫横飞,但学生最后实际吸收到的内容,其实少之又少。

更别说组织能力不好,上课缺乏互动的老师,上起课来又令人昏昏欲睡。

其实就我们上班族来看过去当学生时代所经历的事,简直是酷刑:

- 每天早上 06:30 起床,07:00 到校早自习

- 上学时每个小时都在读自己不知道能够起什么作用的书

- 每天这样的行程从 08:00 一直堆到下午 18:00,甚至还要晚自习到 22:00

- 检验是否学习有效的方式,是标准答案的考试。考试要是少于 90 分,少一分打一下。

这样的教育真不能怪青少年有反叛心理。试问如果职场上也是这样要求,哪一个大人能挨的住,不产生离职反抗念头。

3. 适得其反的改进方式

当青少年时期经历了这样的酷刑之后,大家进入职场后,都开始明了,填鸭考试对学习是没有用的,学习一门学问「最重要的是了解原理」。

所以这时候时期的学习方法,大家从心态上改成「最好的方式该从原理开始学起」。

但是,这样的学习方式,其实是更加辛苦的方式。

这也跟大脑的原理有关。在上一章,我们谈到学习本质上是产生新的记忆,去产生一条新的神经回路。而产生新的神经回路需要耗费大量的能量。

所以「从原理学起」其实反而是一件吃力不讨好的事。如果我们把学习一门技能当作是新种一棵记忆树的话。

- 要在短期之内,产出一株具规模的树,需要耗费大量的时间,甚至不太可能做到

- 新手不知道要怎么建树,在建树的过程当中受到重重挫折。非常容易放弃。

了解大脑的运作原理

我在研究大脑如何运作的研究过程中。开始接触一门崭新的学问,这么学问叫做「认知心理学」。这是一门从 1950-1960 间才发展出的一门学问。研究目的在于研究认知及行为背后之心智处理(包括思维、 决定、推理和一些动机和情感的程度)。通俗的说,就是大脑如何运作的学问。

而认知心里学里面当初有一门非常重要的科普书,书名是「为什么学生不喜欢上学?」

我在这本书当中挖掘出了一些相当有意思的观点:

1. 大脑并不善于思考

首先,我在这本书里面收获的第一个重点是:

人生来就有好奇心,但我们不是天生的杰出思想者。除非环境符合一定要求,否则我们会尽可能地避免思考。

当我们在网路上愤世嫉俗嘲讽现代人绝大多数时候不思考的时候。很少人知道这件事,实际上这句陈述句,在科学上可能是真的。

「大脑并不善于思考」。甚至是「绝大多数的人的大脑并不喜欢思考」。

这样的结论,让我们可能大感讶异。

因为在我们原有的认知里面,「大脑不是拿来思考的吗?」

但是在这里我举一个例子,你可能就明白了。

大脑所谓的思考运算,其实比起我们的发明的计算机来说,效率其实是极其低下的。

做个 7 8 的简单运算还行,但要题目要是改成 177288 的快速演算,很多人瞬间就当机了。

我再举另外一个例子:

一个空屋子里有一支蜡烛,一些火柴,和一盒图钉。目标是让点燃的蜡烛离地五英尺高,你已经尝试把蜡烛底不沾上蜡液,但还是年不到墙上,怎样才不用手幅,让点燃的蜡烛离地五英尺高?

这个题目,正常一般人,很少能在 20 分钟内解决答案。

但是若把把这个题目「具象化」,也就是真的生出这些设备放在眼前。你就会发现这道题目的答案其实并不难。

只要把图钉倒出来,把盒子用图钉钉在墙壁上,再把蜡烛黏在盒子里,就完成了这个任务。

这个例子解释了思考的几个特性。

- 首先,大脑的思考是很缓慢的

- 接着,思考是很费力的。大脑很难凭空想像出这个场景并运算出解答。甚至可能达到了「完全答不出来」。

但是如果把大脑接上视觉系统与触觉系统。因为视觉系统与触觉系统进行了可靠的回传,大脑实质上是调用了其他地区可用的资源做了运算。就能迅速得出答案。

那么,既然思考那么费力。我们平时是怎么样不费工夫的做出日常生活中的各样决策?

答案是:「习惯」。

「习惯」就是「我们做过了这件事」,大脑调用「过去的记忆」,让身体自动执行判断。

2. 大部分的人做的决策,不是基于大脑所做的思考,而是「记忆」组成的结果

大脑的运作原理图是这样的:

环境 => 工作记忆(意识和思考区域) => 长期记忆(事实性知识、过程性知识)

工作记忆就是我们当前正在意识、思考的「工作区域」。

以计算机比喻,就是电脑的内存。内容小,资料存在时间短,重开机就不见了。

长期记忆就是我们长久以来储存的事实性知识、经验。以计算机比喻,就是电脑的外存。内容大,资料存在时间长,可以长期复用。

而长期以来,我们日常遇到的大量决策,事实上是调用了长期记忆(经验以及不变的科学事实),自动完成。

而所谓的解题与思考,是复用了短期记忆以及长期记忆而成。

比如说以 177 * 288 这个例子

7 * 8 是长期记忆,是我们小时候背的九九乘法。

接下来我们要演算几个式子

- 177 8 = 100 8 + 70 8 + 7 8 = 1416

- 177 80 = 100 80 + 70 80 + 7 80 = 14160

- 177 200 = 100 200 + 70 200 + 7 200 = 35400

所以 177 * 288 = 1416+14160+35400

我们要调用 12 次的演算。但是人类没有办法凭空直接运算。是因为这个运算已经远超过人类的大脑暂存空(3-5)。

我们能够凭空做出的直觉判断。基本上是直接调用「过去记忆」所做成的惯性决策。

3. 人是利用已知的事务理解新的事物,但「理解」其实是「记忆」

人是利用已知的事务理解新的事物,但「理解」其实是「记忆」。

「理解」其实不是一个调用大脑思考的过程,而是一个匹配「记忆」的过程。

一般人难以上手编程,而且对于学习编程,感受到痛苦。

其实是因为「编程」里面的知识,跟过往几乎所有的生活环境运作原理几乎是不匹配的,所以造成「无法理解」。

而大量调用大脑资源匹配、思考,结果却一无法所返的情况下,而造成意志力崩溃。

很多人学习编程,是被一堆所谓枯燥的「基础知识」,所吓跑的。老手觉得「基础知识」是很重要的,但「基础知识」恰恰对许多新手来说,是「无法理解的」。

举例来说,在编程里面,我们时常用一套版本控制工具 Git,对开发进度保存。

Git 网站官方教学指南的「Git 基础要点」:

https://git-scm.com/book/zh-tw/v1/%E9%96%8B%E5%A7%8B-Git-%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%A6%81%E9%BB%9E

那么,简单地说,Git是一个什么样的系统?这一章节是非常重要的。若读者了解Git的本质以及运作的基础,那么使用起来就会很轻松且有效率。在学习之前,试着忘记以前所知道的其它版本控制系统,如:Subversion 及 Perforce。这将会帮助读者使用此工具时发生不必要的误会。 Git储存资料及运作它们的方式远异于其它系统,即使它们的使用者介面是很相似的。了解这些差异会帮助读者更准确的使用此工具。

Git与其它版本控制系统(包含Subversion以及与它相关的)的差别是如何处理资料的方式。一般来说,大部份其它系统记录资讯是一连串档案更动的内容。如图1-4所示。这些系统(CVS、Subversion、Perforce、Bazaar等等)储存一组基本的档案以及对应这些档案随时间递增的更动资料。

Git并不以此种方式储存资料。而是将其视为小型档案系统的一组快照(Snapshot)。每一次读者提交更新时、或者储存目前专案的状态到Git时。基本上它为当时的资料做一组快照并记录参考到该快照的参考点。为了讲求效率,只要档案没有变更,Git不会再度储存该档案,而是记录到前一次的相同档案的连结。 Git的工作方式如图1-5所示。

相信这段话,本书读者应该看得一头雾水。自然对作者这个善意的举动:「若读者了解Git的本质以及运作的基础,那么使用起来就会很轻松且有效率」完全无法理解。

但如果我这么比喻:「Git 就是进度保存工具,类似小叮当时光机。可以让你随回溯去过去某一版本的代码。并且检视当时的代码内容」。

这样就非常容易理解。

这个文章里面的一些名词「Subversion」「Perforce」「Snapshot」「参考点」对一般人来说,基本上是毫无意义的。因为用这套工具的人,未必用过本文当中提过的工具,甚至这一辈子都没有碰过相关工具。

但是,绝大多数技术书籍,都是类似写作模式。开头为了「贴心」,从原理开始教学。但是这些原理,对于一般新手来说,是毫无意义的。在此前的人生中,可能甚至都没有类似的参考物。

而好的能让人马上理解的举例法,通常寻找听众过去人生类似的参考物,做出比喻。

因为:「人是利用已知的事务理解新的事物」。这甚至是许多教学原理上反覆提及的教学要点。

人类的「理解」,实质上是一道不断在旧有记忆上不断叠加累积的过程。

4. 没有重复的练习,不可能精通任何脑力活

带球的同时还要思考踢球的角度和速度,不太可能成为一个优秀的足球选手。像这样的低层次过程必须不假思索,才能给更高层次的过程,比如战术策略提供足够空间。

如果我们不靠「习惯」反射式决策,那么在进行复杂的组合动作。如踢足球,足球选手在踢一个球时,需要一边思考踢球角度和速度,那么下场不但不只是「无法射门」,甚至可能是「跌倒」。

多半优秀的足球选手进行射门,往往是凭「直觉」判断,「感觉」角度对了,场上有空档,直接踢出一个漂亮弧度的求,射门成功。

这个直觉,往往就是「深焊在肌肉里面的长期记忆」。

而一般人所谓的学习,事实上将将新事物,与旧事物进行神经回路连结。再透过反覆的练习,保存在长期记忆之中。

5. 题海战术以及填鸭教育,有时是必须的

在过去我们的应试教育中,因为被大量的被填鸭教育以及题海荼毒,导致我们对这两个名词深恶痛绝。填鸭教育囫囵吞枣虽然能够快速表面学成一件事,但长大之后,我们却忘记当初所有内容。导致我们对于「肌肉的记忆」练习术这件事十分不苟同。

但实际上这并不是「填鸭教育」的错。填鸭教育实际上是非常有效果的。

当时填鸭教育的主要问题在于,课程没有后续对实务的连结,练习,底层原理补完。导致当初花上许多时间学的东西,时间一久,蒸发殆尽。

所以改进方法,并不是在「未来教育学生,必须使用理解型教育」。而是填鸭教育后,得让实务连结填鸭教育快速建立的框架。

我们人类的学习机制其实是「记忆匹配学习」。如果没有当初那些不明究理的框架知识点做为种子神经点,学习速度也不可能快的起来。

但是如果是从底层慢慢理解搭建。这个过程反而是缓慢痛苦且事倍功半的。

比如说,你如何让幼儿理解 7 * 8 = 56。中学生如何理解 e = mc2。想学编程的大学生,git 的 储存机制。

答案是:你不能。

因为事实上新手的大脑记忆里面,就没有相关记忆可以去做链结。所以只能让他们硬背,直接在他们的大脑里面建立框架。等待将来补完更有意义的相关材料,进一步的补全更密的知识网。

6. 记忆不是单点存在的,而是整群存在

在人类的记忆中,许多记忆不是单点的存在,而是整群区块的存在。

在逻辑思维 180 期时,「黄执中:你如何听懂我说的话?」 举了这样的例子:

不管是在谈判,辩论,说服还是沟通,我们几乎人的,所有的说话形态,其最终目的就是要把自己脑子想的东西,传到到别人脑子里。好,那可是我们都会遇到这种情况,对一个老师而言,他在课堂上讲了半天,学生懂懂懂。然后抄了笔记,回去了以后全忘光,公司的上司告诉大家未来公司的新政策,新观念,员工鼓掌,了解,点头,同意,回去以后开开心心的继续执行旧政策。我们要怎么样传递我们的观念,这件事情一直对我个人来说,是一个很有意思的问题。

我举个例子好了,这个故事也许你们听过,没听过的人其实恰好拿来可以做个实验,有一个朋友叫大卫好了,比如是他到吉隆坡去出差,在当地的酒吧上遇到了一个漂亮的女孩子,他请她喝了一杯酒,你一杯我一杯,两杯下肚之后,大卫先生整个人人事不知,醒来的时候,他醒来在旅馆的浴缸里,里面放满了冰块,旁边有一个小纸片,跟他说不要动,打119,他打电话,对方跟他说,先生不好意思,你可不可以摸一下你的腰后头有没有摸到一根管子,他说有有有,有一根管子,那是这样的了,你不要动,我们马上会有人来给你坐急救,因为你遇到了一个盗肾集团,把你的肾给偷走了,在这个城市里已经发生不止一次了,我现在讲完了,对不对。你停下来,闭上眼睛,然后拿起电话,你打电话给你熟的人,把这个故事在讲一篇,我跟你保证,你几乎讲的八九不离十。

这个故事非常好记,因为恭喜你,我现在刚刚讲的这个是过去十五年来,网络上最大的一所谓的城市传说,或者是城市谣言,这件事没有发生过,可是这个故事让人印象太鲜明,太鲜明了,每一个人听完这个故事只要听一篇,我刚刚甚至没有特别让你坐笔记,听得懂,记得住,能转述,而且有一个很明确的印象。

人类的大脑,陌生的记忆,要直接写入长期记忆中,除了靠练习外。

另外一个方法就是靠「故事」,故事能够大规模的将新的观念直接锁进去,因为故事所接触以及锁的面积够大。

那么除了故事之外,还有什么方法也可以直接锁进去人的长期记忆之中呢? 「模仿做法并直接实作出一个成果」。

这就是所谓的记忆编码。

餐厅学徒如何直接学会做菜?应该没有人会在培训厨师时,强调第一个月学习肉的烹调原理,热度的传导原理。

餐厅培训的作法,是让这些餐厅学徒,前几个月练基本功,切菜备料。后几个月跟著模仿做菜,并且逐渐调出属于自己的味道。这当中参杂著大量的模仿,操作,并且练习的回圈。

大脑规格

- 大脑不善于思考。我们认为的「思考」其实是记忆匹配。

- 所谓的理解,其实是基于已知记忆上的新增记忆过程

- 所谓精熟,是指肌肉记忆的下意识反应

- 对于未知事物的学习,填鸭式的先在大脑打下一套框架,而后理解,是最快的途径。

- 记忆不是单点存在的,而是整群存在

人类的大脑就像计算机领域的数据库,特性所差无几

人类为什么在幼年时学习速度很快,成年期速度学习却很慢?

这个问题,在脑科学领域以及认知心里学里面,并没有很肯定的结论。

但我后来在计算机领域找到了可能的答案。

如果大脑的思考,并不是运算,而是指记忆存取的话。

我试著以计算机领域的数据库领域去比拟。

一般来说,我们写代码,存取数据库有 CRUD 四个动作。(创建,读取,更新,删除)

我试著回想这四个动作,以大脑运作来说,耗能(痛苦)的比例。

这四个动作,我们排除讨论「删除」这个动作的功耗。(因为记忆不用就自动删除了)

痛苦指数排行是

创建 >>>>>>>> 更新 > 读取

大数据库下的写入效能提升技巧

这让我突然回想到了,我以前在经营大型网站,调校数据库效能的时候。如果我们有一张亿万等级的数据表。但是需要短时间大量插入新资料时。我们所会采取的策略。

第一种方式是:先新增一大堆空 record, 有新 record 就 更新该列的数据,而不是在表的最后插入新数据。 第二种方式是:先把这些新数据放到不耗能的暂存区,累积到一定程度,再一次性的插入数据库。减少耗能。

第一种方式,也是天猫双十一的策略,先行建立几千万的空订单。然后上线时,用户下单时,实际上是把数据更新到这些空订单上。

这两个方法,背后的原理,其实是因为这么大的数据表,为了找寻资料方便,都会打上数个索引。而这些索引随著数据表越来越大,在新增资料时,越来越耗能。每新插入一笔资料,都要更新相关的索引并且调整排序。

但在数据只有万笔等级时,并没有这样的负担。写入非常快。

顿时间我就明白,为什么小孩子学习速度很快,而且在学习时没有什么负担。因为小孩子的数据库小,插入数据速度是很快的,也没有什么额外功耗。

但是大人就不一样了。每一个人到了二十几岁,都累积了一张亿万等级的数据表。在这个表上塞入新数据,成本是很高的。

而多数的学习,指的是陌生领域学习,在这样的情况下,新建一颗全新的记忆树,代价成本是很高的。所以人类才不喜欢学全新的东西。

相反的,如果是已经很熟的领域,学习一些衍生的新知识,反而很轻松。这是因为更新这些节点上的数据,并不需要「重新排序,重新检索」。

所以人类学新东西时,趋向于用已知经验去推导。本质上来说,是不愿意去改动这棵记忆树上的结构,而趋向在这些节点上外挂新知识。

这也解释了某一些领域的顶尖人才,在该领域精通之后,跨界学习一门全新领域,有的时候可能是比新领域的从业者快太多了。因为这些顶尖人才,身上已经累积很多「记忆树」(经验以及学习方法)了。

如果这个人才,同时间又精通两三门以上的领域。甚至你可以在这个人身上看到不可思议的跨界学习速度。

你不需要一万小时才能学会一门技能

很多人对于学习心生恐惧的另外一个原因。是误以为学习新技能需要「一万小时」的努力,才能习成。

一万小时定律是指作家格拉德威尔在《异类》一书中指出:“人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成超凡的必要条件”。要成为某个领域的专家,需要10000小时,按比例计算就是:如果每天工作八个小时,一周工作五天,那么成为一个领域的专家至少需要五年。

但是:

- 一万小时的努力是指成为专家所需要的时间

- 绝大多数人没有成为专家的需求

在这里我们要介绍一个将一个技能的程度类比成阶梯式的模型,德雷福斯模型(Dreyfus model of skill acquisition),这个模型将技能熟练度,由上而下分成:专家,精通者,胜任者,高级新手,新手五个等级。

| 德雷福斯模型阶段 | 业界比例 | 经验值 | 不足之处 |

|---|---|---|---|

| 新手(初级工程师)novice | 0经验,只能照 SOP 一步一步做。从输入x=》y得到运作规则 | 经常天真的以为看了一本书就得到了武功秘籍 | |

| 高级新手(工程师)advanced beginner | 50% | 懂得基本规则,能够解决基本问题 | 没有宇宙观,有些时候向他们解释基础原理,还是一知半解 |

| 胜任者(资深工程师)competent | 经验的程度达到可以把规则融合成自己的模型,独立解决问题,寻找答案,向专家提问 | ||

| 精通者(架构师) proficient | 10% | 形成自己的“套路”(自己提炼的架构和方法),设计解法,整体视角思考,熟练运用pattern | |

| 专家(大神)expert | 1% | 可以运用直觉解决问题,设计架构,交叉学科融合,推进领域发展 |

这个模型提到业界其实绝大多数的从业者,绝大多数都是高级新手,比例甚至高达 50%。

而我们通常学习一门新技能,其实标准并不是瞄准大师,而是瞄准「高级新手」(懂得基本规则,能够解决基本问题)这个层级。那么,高级新手这个层级,通常要多少时间的锻炼呢?

以我们程序员来说,到达专家的确需要五年的时间。但成为高级新手,大概只需要一年左右的时间。所以大约是 2000 小时的时间。

而这 2000 小时,通常指的是没有老师以及没有良好学习框架下的耗时。

如果有好的老师带入门,并且利用老师打造的框架有系统的学习,通常只要三个月的时间学习与练习。也就是大约 500 小时的时长。

热情对学习的重要性

在报章杂志中,总能看到成功人士说自己是追随内心的热情,才达到现在的成就。这真是有根据的。

我在 23 岁出社会第一份工作,并不是职业程序员。而是一份文职工作,业馀时间研究怎么架设网站。架设的网站意外爆红,认识了网路公司的职业程序员。却讶异相近年记的对方,程度却比自己高出百倍。

我原本对学习技能的假设,是上班得找一份轻松的工作,心无旁骛的研究,才能得到最大的进步。但在那一刻,我才意识到自己原先的想法真是大错特错。

我跟对方最大的差别在于,我每天下班只能用两小时学习,就算偷用上班时间,也顶多再有两小时。而对方是每天八小时的不间断运用以及精进技能。

我在意识到自己的错误之后,立刻辞职换了一份职业程序员的工作,从新手开始做起。

因为对这份工作有高度的热情,我每天上班不止八个小时,甚至下班还继续做 side project。周六假日也拿来学习与补强自己的技能。

这样的生活日以继夜的过了三四年之后,我也成为程序员领域上的专家。

其实技能的熟练真是数学问题。我能快于其他人达到标竿的原因,在于别人可能不喜欢这个工作或者领域,所以进展缓慢。而我非常喜欢这个领域,每天花出了比一般人多的时间钻研精进。自然到达的时间就大为的缩短。

我在这件事情上最大的体悟,是别找一份自己不喜欢的工作在那里干耗著。如果你不喜欢自己原有的工作领域,想要换一份技能。如果你真心喜爱,那么也许应该试图改行,改行的时间成本,真没有想像的大。

虚线框架学习法

我们常把一个领域比拟是金字塔,所以学习是一项登山活动。

但是,我觉得技能学习,以大脑的运作原理来说,其实比较像是学画一棵技能树。

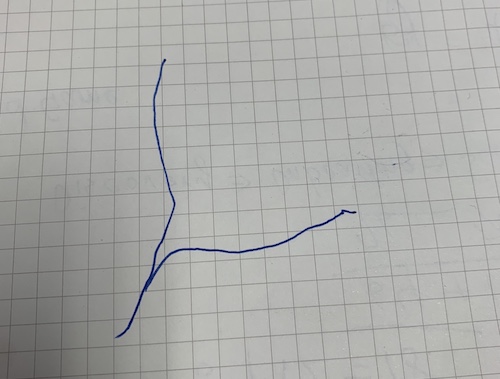

如果说老师想要传授的最终技能是长成这样:

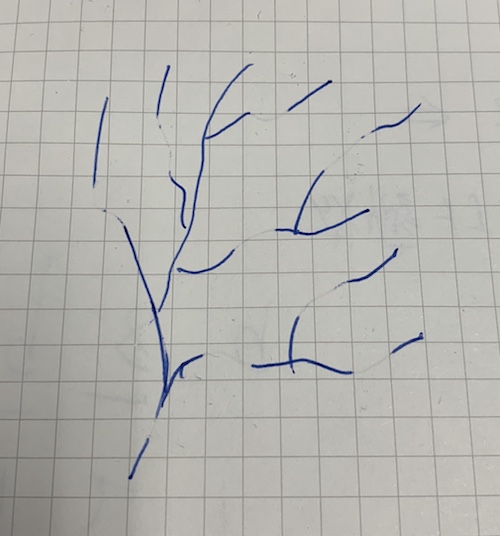

那么讲授式学习法,以及强调了解基础原理的学习方式,比较像是这样的轨迹:

这样的学习方式也不是不可以。只是一般人光画出这两根线就已经够辛苦了。更何况很多人是画完这两根线之后,就放弃了。

而比较好的学习方式。是老师善于设计以这样的虚线学习框架,让学生在一开始就有方法可以有基本的记忆树,可以附著并且加以完善。我们常常在某某大师的学生上看到某某大师的影子,这个影子其实指的就是这样的虚线框架。

而要学牢这个框架,就是对这个虚线学习框架,来回反回的补强断裂点,以及重复练习加强深化。

如何有效的高效学习

谈到这里。其实我们就有了快速学习的初始的两个方向了:

- 找到大师学框架

- 找到有框架的书学框架

找到大师学框架

学习找到正确的老师领入门是很重要的。好的老师带你上天堂,坏的老师害你困套房。

我们怎么去判断一个老师是不是真正的好老师呢?

这里有一个基本的判断的方法。我们在德雷佛斯模型里面看到只有两种等级的人:精通者,与专家,具备自己的套路。

而鉴定的方式其实就是请教你想要学习的这些老师,有没有快速的套路,适合新手很快上手。

要是这个老师回答没有捷径,只能从基础学起。那么你真的找错人了,这个人可能是高级新手。高级新手不但没有自己的方法论,甚至因为他的基础规则不够熟习,才会一直跟你强调从基础学起非常重要。

而且,有这样观点的人甚至不在少数,才会让你误以为这是业界真理。

毕竟精通者+专家的人数只占了 11%,而高级新手的人数占了 50%。所以才会让你误以为高级新手说的话,才是对的。这其实是一个数学概率问题。不是人多说的话,就是对的。

找到有框架的书学框架

但是大师不是时常遇得见,也不一定愿意收你为徒。另外一个途径,旧事我们可以去买大师或者是有套路的人出的框架书。

当然,我不是说这些框架一定正确阿。但起码在特定情景「跑得动」。

市面上教授技能的书分两种。一种是理论解释,一种是实战练习。

但是我们通常会因为网上的书评对一本书有错误的评价。

比如说,很多人就会对称赞某些理论书,写的实在好。但是这个好,是什么呢?绝大多数的这些「好书」是读的爽。并不是容易学的起来。

我曾经看过很多被称之为「好书」的程序书籍,被推荐给新手。但是新手看完很沮丧的发现,自己都看得懂,书也写的牛逼,但是学不会。所以对自己的学习能力沮丧。但这其实真不是新手的能力不足。因为新手是没有办法自己「建树」的。

而有些程序框架书籍,写的真是好。照著例子跑过一两遍,就可以大至跑明白上手,甚至依据类似的结构,搭建出自己的项目。但这些书籍却很少得到正确的评价,反而会被怪罪书中并没有「太多解释」,照了书做了但不知所以然。反而评价不高。

我并不是说理论书籍不好,实战书籍不好。而是它们有不同的用途。

实战书籍为了让读者快速上手,而且避免纠结细节,细节的确并不会有过多著墨。但这是可以另外补强的。补强的办法,就是去购买其他写的好的书籍去补充这方面的断层。

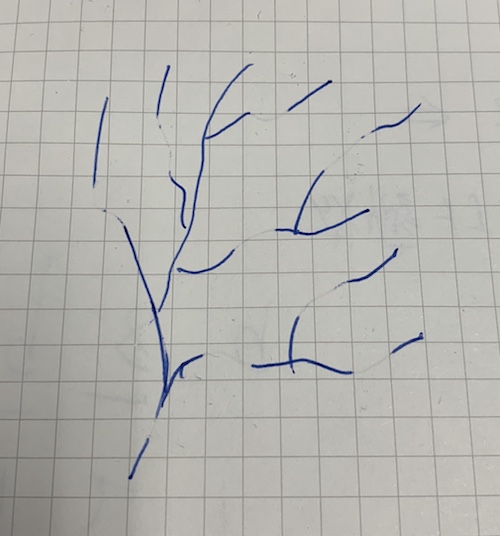

也就是实战书籍给的是:

剩下你得靠理论书籍自己补成:

所以像我在攻课一门新领域时,常常是一次买一堆书籍,而不是只买一本书籍。

然后在这些书籍里面,挑几本框架书籍,然后找到一个自己有办法练下去的框架流程,练会他。然后练会了以后,再练第二个框架。通常在练这两个框架后,针对里面的「虚线」补强与加强练习。就可以快速跳到高级新手的程度。

甚至,我在初学时,还会去买那种不想让人知道的 step by step 书籍从头开始练。

因为坦白来说,我就是彻底的新手嘛。刚拜师武当山,练的当然是武当长拳,难道一上来练九阳神功吗?

如何无师自通

有的时候,你要攻克的领域,不仅找不到老师,甚至是也没有书。这要怎么办呢?

这种状况不是没有。特别是跨界学习的时候,常会遇到混合性领域的挑战,前无古人,目前后无来者。

这种方式怎么样学习。这里我会引入一个名词。叫「自学」,这个字很妙,中文你会认为是自我学习。但这个字在英文里面却是 “Self Taught”,「自教」。

「自学」本质上等于「自教」。

那么「教学」这件事,其实是有框架的。特别是我们作为专家级别,甚至知道怎么设计教学框架。

Step 1: 写下自己当前的状态

写下自己当前的状态:

比如说这本书吧:打造超人一等的大脑。这其实是过去两年来我的「自教」主题。

- 起点是:不懂任何超频技巧

- 终点是:看书轻松,学得快,记得牢,高效成长

Step 2: 写下自己的挫折

然后再写下这条路线下,我或其他人会遇到的挫折。我发现走在这一条路上,大家常见的挫折是:

- 书看得不快不轻松

- 学得慢又容易忘

- 学习新东西没有方向

- 对于一门技能不容易持续学习

那反过来,我需要攻克的方向主题就是:

- 如何看得快又轻松

- 如何学得快又记得牢

- 在学习时找到正确的方向

- 非常有热情的持续学习

再来,我针对「如何看得快又轻松」继续进行拆解。

这个大问题又可以拆分成

- 如何看得快

- 如何看的轻松

然后我就去研究为什么人类看书看得慢,而且看得很累。

结果发现问题出在「声音编码」的上限速度,「输入」与「吸收」的耗能不同。

那么解决的方向就变得容易很多。我只要找到方法办法突破「输入」的速度。这个大问题就解了一半了。

一般人看书脑袋里面塞不了这么多东西进暂存区,那么如果我让这些东西,写到纸上,但不即时吸收,而是30分钟之后再总结吸收呢?那这个问题也解了。

Step 3: 创造自己的框架

这个方式,基本上就是创立自己的虚线框架。

起码这个时候,你已经有自己的研究方向了。接下来剩下的,就是把线慢慢连起来。

我在把线连起来之后,还会有一个比较好的习惯。就是会把这些线重组成一个新框架。

这就是上一章提到的「极速读书法」的创造背景。

这样,我下次再做同样一件事的时候,就可以节省极大的力气了。

如何学习到行业前沿知识

我从事的是高科技行业。在这个领域里面,很多学说与经验,都是现在进行式。等到翻译成中文书再读,已经太晚了。

所以比较快的方式,是买英文书直接阅读。

但我后来又发现一件事,买英文书并不是最新获取大师经验的最佳方法。

如果你在 Youtube 上一搜,这些大师在出书前,可能就有一个经营五六年的相关博客,甚至过去这两年已经在世界上循环演讲相同的主题数十遍。之所以出书的原因,是因为太累了,不想再重复讲一样的主题了。

所以理论上,只要你现在去看大师的 Youtube 演讲,就可以领先同领域的人,两年的信息差。

但是大师的影片太多太长了,实在看不完,听英语又很耗注意力怎么办?

我的解决方法是这样的:

- 下载 Youtube 影片,找到时间轴公司上英文字幕。(特别是现在 AI 已经很先进,大概 1 分钟 1 美元)

- 用翻译软件,直接翻译整片的字幕。

做好的稿子,再用极速读书法阅读。一片长达 60 分钟的影片,可能只要 10 分钟就读完,甚至还能够记得牢。

影片的好处,是讲者通常会在演讲里面分享很多 “uncut scene”,也就是书里面会删掉的实战场景(作者也是人,写书也会累,没耐性时,能跳过多少是多少)。

中文的影片就更简单了。现在科技发达:

- 迅飞听见的机器快转:0.33元/分钟

- 迅飞听见的人工精转:80元/小时

机器快转 5 分钟内完稿。人工精转 3 小时完稿。

我目前正在创业。创业路上很多的学习方向与经验,往往是书里面没有的。但是我光靠这个方法,就向互联网同业,学到很多当前闪电战式的最新打法与框架。而这是书所不能带给我的珍贵信息。